«دروس في الحكومة الإسلامية»؛ الدرس الرابع عشر: (الاستدلال لولاية النبي والأئمة) تكملة

التاريخ: 08-01-2024

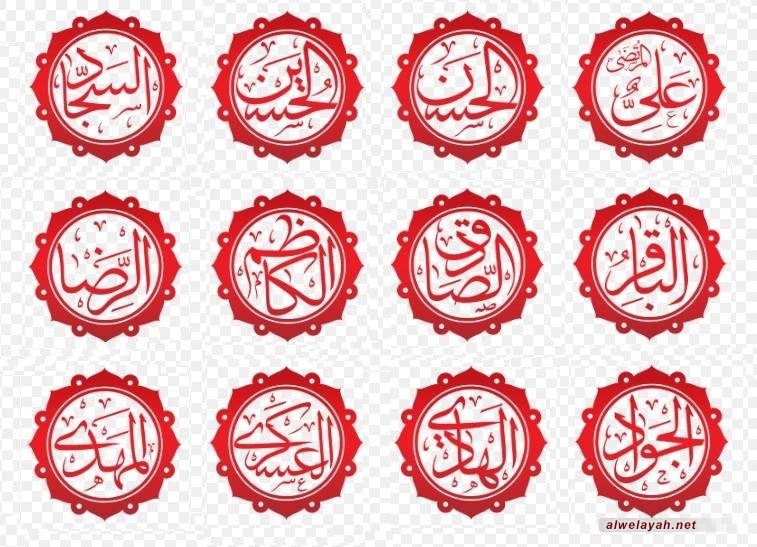

قد تبينت بكمال الوضوح من الأدلة الكثيرة القطعية والمتواترة من الآيات القرآنية والروايات المتعددة ولاية النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأمة الإسلامية، وأنهم عليهم السلام قد نُصّبوا لهذه الولاية من الله تعالى، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وقد أنزل الله تعالى ولاية علي عليه السلام وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بتبليغه وأنه لو لم يفعل فما بلغ رسالته، وامتثالاً لهذا الأمر جمع الرسول صلى الله عليه وآله عشرات الآلاف من المسلمين

آية الله الشيخ محمد مؤمن

في البيعة وحكمها

قد تبينت بكمال الوضوح من الأدلة الكثيرة القطعية والمتواترة من الآيات القرآنية والروايات المتعددة ولاية النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأمة الإسلامية، وأنهم عليهم السلام قد نُصّبوا لهذه الولاية من الله تعالى، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وقد أنزل الله تعالى ولاية علي عليه السلام وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بتبليغه وأنه لو لم يفعل فما بلغ رسالته، وامتثالاً لهذا الأمر جمع الرسول صلى الله عليه وآله عشرات الآلاف من المسلمين عند رجوعه من حجة الوداع جمعهم في غدير خم وصعد المنبر وخطب خطبةً إلى أن قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: بلى، فأخذ بيد علي بين يدي هؤلاء الناس ورفعه وقال: (... ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه... الخ). وفي ذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ وقد وردت روايات كثيرة تامة الدلالة على أن المقصود بالموصولين في الآية المباركة هو علي وأولاده الأئمة المعصومين عليهم السلام وأنهم كرسول الله أولياء أمور المسلمين من الله تعالى.

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التامة الدلالة على هذا المطلوب مما قد مر.

وحينئذ نقول: إنه لا ريب في أن مقتضى أدلة ثبوت هذه الولاية لهم عليهم السلام أن هذه الولاية ثابتة لهم من الله تعالى وهي معتبرة بالفعل لهم، وتمام موضوع هذا الاعتبار إنما هو عنوان وجودهم عليهم السلام فالنبي أو علي أو سائر الأئمة قد اعتبر الله لهم هذه الولاية ولم يشترط في ثبوتها لهم أمراً آخر أصلاً، فإطلاق أدلة اعتبار هذا الحق لهم عليهم السلام يقتضي أن لا يكون ثبوتها لهم منوطاً بأي شيء، فلا محالة لا يشترط في ثبوتها بيعة جميع المسلمين أو جمع منهم مع النبي أو الإمام عليه السلام أصلاً.

وإذا كان هذا الحق ثابتاً لهم بلا أي شرط فلا ريب في أن من لوازم الولاية أن يكون أخذ التصميم المناسب لإدارة أمر الأمة مفوّضاً إلى ولي الأمر فإنه لا معنى لولاية الأمر إلا أن لولي الأمر وعليه إدارة أمر الأمة، وإليه وعليه أخذ التصميم المناسب والأمر والنهي بما ينبغي أن يكون أو أن لا يكون.

كما أن من لوازمها ومن لوازم هذا اللازم أن يجب اتباع أوامره ونواهيه وأن تكون إدارة أمر الأمة تمثلاً لما أراد، فلا محالة من لوازم إطلاق ولايتهم عليهم السلام وجوب اتباع أوامرهم ونواهيهم ووجوب العمل بتصميماتهم في كل ما يكون إدارة لأمر الأمة فيجب على الأمة أيضاً إطاعتهم بلا اشتراطه أيضاً بشيء حتى البيعة.

كما أن مقتضى ظهور الآيات والروايات الدالة على وجوب إطاعتهم أن طاعتهم واجبة مطلقة وبلا قيد، فمثل قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ليس موضوعه إلا الله تعالى والرسول وأولي أمر المسلمين الذين هم الأئمة عليهم السلام فإذا صدر منهم أمر أو نهي وتحقق موضوع الإطاعة فإطاعتهم واجبة بلا اشتراط أي شيء حتى مثل بيعة المسلمين لهم.

فمقتضى إطلاق أدلة ثبوت الولاية كأدلة وجوب الإطاعة أن البيعة ليست شرطاً لا في ثبوت أصل منصب الولاية ولا في وجوب إطاعتهم على الناس بل الرسول والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أولياء الأمور واجبوا الإطاعة على الأمة وإن لم تنشأ من المسلمين بيعة.

ومما يؤكد إطلاق ثبوت الولاية لهم عليهم السلام حتى مع فرض عدم البيعة الروايات الكثيرة المتعددة التي مضت[1] عن علل الشرائع ونهج البلاغة وتمامها في بيان سر عدم قيام الأمير عليه السلام وعدم قتاله مع الطواغيت الثلاثة من أعذار قلة الأعوان أو ضعف إيمان المسلمين أو الاتباع للنبي وبعض النبيين. وقد عرفت أن من هذه الطائفة هي الخطبة المعروفة بالشِقشِقية وذاك الكتاب الذي كتبه حتى يقرأ على الناس والشيعة في كل يوم جمعة.

فإن تعليل عدم قيامه بأخذ حق ولايته الإلهي بهذه العلل فيه دلالة واضحة على أنه عليه السلام كان له هذا الحق حتى في ذلك الزمان الذي لم يبايعه الناس بل بايعوا غيره من هؤلاء الطواغيت الظلمة الثلاثة، فعدم بيعة الناس معه عليه السلام لم يسلب حقه كي لا يكون مجال لأخذ حقه بل حقه هذا حق إلهي ثابت له وإنما لم يقم مقام أخذه لهذه العلل المذكورة أو لغيرها أيضاً.

فتلك الإطلاقات المتعددة وهذه الدلالة الصريحة واضحة الدلالة جداً على أن البيعة ليست شرطاً في حدوث هذا الحق ولا أن عدمها موجب لأن لا يكون هذا الحق ثابتاً له ولهم عليهم السلام بل حق الولاية ثابت لهم حتى مع فرض عدم البيعة بل حتى مع البيعة لمن ليس أهلاً للولاية، وقد عرفت أن لازم ثبوته أنه يجب إطاعته على المولّى عليهم، أعني المسلمين في كل ما يأمر به أو ينهى عنه مما يتعلق بإدارة أمر الأمة.

فالبيعة ليست شرطاً لا في أصل حدوث ولايتهم ولا في وجوب طاعة الناس لهم صلوات الله عليهم.

نعم يتصور ويبقى للبيعة أثر آخر هو أن بيعة الناس معناها ولازمها تهيّؤ الناس المبايعين وحضورهم لامتثال أوامر ولي الأمر، فبعون حضورهم يقدر ويمكن لولي الأمر أعمال تصميماته وإقامة ما يراه مصلحة لأمر الأمة وإدارة بلادهم وسائر ما يراه لازماً لتحقق أهداف الإسلام وتوسعته ولهدم مخالفيه ومانعي وصول هداية الإسلام إلى جميع أمم الأرض، فإن الإسلام دين الهداية والقرآن يهدي للتي هي أقوم ولا يرضى الله لعباده الكفر، وولي أمر المسلمين هو المأمور بحقيق هذه الأهداف العالية الإلهية، إلا أنه لما كان إرادة الله تعلقت بأن يكون الناس بمقتضى اختيارهم يفعلون ويتركون ويطيعون الله ولا يعصونه باختيارهم فلا محالة يكون تحقق هذه الأهداف الإلهية العالية منوطة بحضور الناس وإعانتهم وإطاعتهم، وبهذا المقدار تكون البيعة ذات أثر في تقدم الأهداف والطلبات الإسلامية.

وبالحقيقة تكون البيعة ذات أثر في حصول القدرة العادية لولي الأمر على تقديم الأهداف الإلهية العالية اٍلإسلامية، بل بحسب الدقة ما يحصّل ويوجب حصول هذه القدرة إنما حضور من يعيّن ويساعد ويمتثل أوامر ولي الأمر وإن لم تكن بيعة، غاية الأمر أن البيعة مقدمة وتعتمد على هذا الحضور والامتثال.

وإلى هذه الفائدة والدقة يشير قوله عليه السلام في ذيل الخطبة الشِقشِقية: (أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كِظّة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيتُ حبلها على غاربها ولسقيتُ آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز[2].

فهذا القسم من كلامه عليه السلام تضمن أمرين مهمين في مسألة الولاية الإسلامية باجتماعهما يصير التكليف على ولي الأمر منجّزاً:

أحدهما: حضور الحاضر الذي بوجوده ونصرته تقوم الحجة على ولي الأمر، فإن ولي الأمر وإن كان لا يقدر بنفسه وبوحدته على تقديم الأهداف الإلهية إلا أن حضور الناس للمتهيئين لامتثال أمره يوجب حصول القدرة له على إيجاد تلك الأهداف، وعبارته عليه السلام كما ترى قد عبّرت عن هذا الأمر بحضور الحاضر ووجود الناصر، فكلامه هذا وإن وقع عقيب حكاية بيعة الناس عامة معه على الولاية إلا أنه عليه السلام خص بالذكر فائدة حضور الناس بعدها عند ولي الأمر لإقامة أوامره، وهذا هو الذي ذكرناه.

والأمر الثاني الذي ذكره هو: ما أفاده عليه السلام بقوله: (وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كِظّة ظالم ولا سغب مظلوم) وقد فسر الكِظة في اللغة بما يعتري الآكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام، وعليه فكِظّة الظالم هي امتلاء جوفه وظاهره وباطنه من المظالم التي ظلم بها المظلومين، كما أن اللغة فسرت السغب بشدة الجوع، وإضافته إلى المظلوم تعطي أن المراد شدة الجوع والانكسار الذي يعتري المظلوم بالظلم الذي يورد عليه. فحاصل مفاد الفقرة أن الله تعالى أخذ على علماء الدين الذين في صدرهم المعصومون عليهم السلام أن لا يكون لهم هدوء وقرار إذا كانوا يرون ظلم الظالمين وامتلاء ظاهرهم وباطنهم من أكل حقوق المظلومين تحت أيديهم ويرون شدة الجوع الوارد على المظلومين بظلم أولئك الظلمة، فلهذا العهد الإلهي فالعلماء موظفون بمنع الظلمة من ظلمهم وردّ حقّ المظلومين إليهم.

فهذا العهد الإلهي وتلك القدرة إذا اجتمعا فقد قامت الحجة وتمت على العالم الذي عليه ولاية أمر المسلمين، وباجتماعهما وجب عليه عليه السلام القيام بأمر الولاية، وإلا فالمنصب الدنيوي اللازم منه وكل الدنيا أزهد عنده عليه السلام من أرذل الأشياء الذي لا يرغب فيه أحد.

هذا هو مقتضى دلالة تلك الأدلة الكثيرة القطعية، فليست البيعة لا شرطاً في فعلية ولاية المعصومين عليهم السلام ولا دخيلاً في وجوب طاعة الناس عنهم وإنما لها بما أن لازمها حضور المبايعين دخلٌ في حصول القدرة لولي الأمر على إيجاد الأهداف العالية الإلهية.

وبعد ذلك فلنرجع إلى الأدلة الخاصة الواردة في البيعة لكي نستفيد منها أنها هل تدل على دخل البيعة في فعلية ولايتهم أو وجوب طاعة الناس لهم؟ بل ونستفيد منها أنه هل للبيعة حكم وأمر شرعي كوجوب العمل بها إذا كانت بيعة مع من هو أهل لأن يبايع معه أم لا؟ فنقول:

إن البيعة والمبايعة مأخوذتان من مادة البيع الذي هو تمليك مال بعوض، قال الراغب في المفردات: البيع إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن... والمبايعة والمشاراة تقالان فيهما... وبايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك: بيعة ومبايعة، وقوله عز وجل: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ﴾ إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ وإلى ما ذكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾ الآية.

فظاهره كما ترى أن البيعة مأخوذة من مادة البيع بملاحظة أن الرجل المبايع يتعهّد بذل طاعته للسلطان ويعطيها إياه في قبال ما يرضخ السلطان له، والرضخ هو أيضاً إعطاء المال، فالبيعة كأصل معنى البيع إعطاء الطاعة بما يبذل له السلطان من الأمن في المال والمسكن وغيرهما.

وقال الفيّومي في المصباح:... والبَيعة: الصفقة على إيجاب البيع، وتطلق أيضاً على المبايعة والطاعة.

وقال ابن الأثير في النهاية: وفي الحديث أنه قال: (ألا تبايعوني على الإسلام) هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وقال ابن منظور الإفريقي المصري في لسان العرب: (والبيعة: الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، والبيعة: المباعة والطاعة، وقد تبايعوا على الأمر: كقولك: أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة: عاهده. وبايعته من البيع والبيعة جميعاً، والتبايع، مثله، وفي الحديث أنه قال: (ألا تبايعوني على الإسلام)؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وقال الطريحي في مجمع البحرين: والمبايعة: المعاقدة والمعاهدة، كأن كلاً منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلةَ أمره.

فهذه بعض من أقوال اللغة والتحقيق في بيان مفهوم البيعة والمبايعة، فقد فسّروها بالمعاقدة والمعاهدة عل الطاعة، وقد ذكروا أنها مأخوذ فيها معنى البيع الذي هو تمليك مال بمال فبذل المبايع طاعته في قبال ما يعطيه السلطان وولي الأمر مثلاً من الأمن والأمان ونحوهما، ولعله يأتي في بعض ما نذكره إن شاء الله من الأدلة توضيح وتفسير لمعناها.

فإرادة هذا المعنى منها واضحة، وإنما المهم هو المراجعة إلى الآثار والآيات الواردة فيها لكي نرى هل يستفاد منها بعض الأمور المارة الذكر أم لا؟ فنقول:

قد جاء ذكر المبايعة في الآيات القرآنية والأحاديث المأثورة عن المعصومين عليهم السلام:

أما الآيات فقد جاء ذكرها في آيات ثلاث:

الآية الأولى

قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾[3].

فهذه الآية المباركة متضمنة لبيعة الناس للرسول صلى الله عليه وآله بيعة تسمى بيعة الرضوان لنزول قوله تعالى فيه: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾. وكانت هذه البيعة في السنة السادسة من الهجرة. وذلك أنه صلى الله عليه وآله أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً وكان في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة ـ كما في مجمع البيان[4] ذيل الآية 11 من سورة الفتح في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ ـ . فلم يوافقه قريش في تلك السنة وأدى الأمر إلى مبايعة أصحابه له ـ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ ثم عقد عقد الصلح مع قريش على أن يرجع هو والمسلمون في هذا العام ويرجعوا إلى الاعتمار في السنة التالية.

وفي مجمع البيان ـ ذيل الآية 15 من سورة الفتح في قوله تعالى: ﴿قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾ ـ : إن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية في سنة ست من الهجرة[5].

وفي مجمع البيان ـ في تفسير الآية 27 من سورة الفتح ـ : وكذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة وهو الشهر الذي صده في المشركون عن المسجد الحرام، فخرج النبي صلى الله عليه وآله ودخل مكة مع أصحابه معتمرين، وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم رجعوا إلى المدينة[6].

وفي مجمع البيان أيضاً في تفسير سورة النصر عند حديث فتح مكة قال: وخرج (الرسول) عامداً إلى مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان في عشرة آلاف من المسلمين ونحو من أربعمائة فارس...[7].

وفيه أيضاً ـ في تفسير الآية 15 من سورة الفتح ـ : (وكانت غزوة تبوك بعد فتح مكة وبعد غزوة حنين والطائف ورجوع النبي صلى الله عليه وآله منها إلى المدينة ومقامه ما بين ذي الحجة إلى رجب ثم تهيأ في رجب للخروج إلى تبوك وكان منصرفه من تبوك في بقية رمضان من سنة تسع من الهجرة، ولم يخرج صلى الله عليه وآله بعد ذلك لقتال ولا غزو إلى أن قبضه الله تعالى[8].

فقد ذكرنا ذكر تواريخ هذه الأمور لارتباطها بمفاد الآيات الثلاث المذكورة، وليتبين بالالتفات إليها زمان وقوع هذه المبايعات بالدقة فإنه نستنتج منها خصوصيات تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.

وكيف كان، ففي تفسير علي بن إبراهيم ذيل هذه الآية: (ونزلت في بيعة الرضوان ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً يفعله ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به، فقال الله عز وجل بعد نزول آية الرضوان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾، وإنما رضي عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه ولا ينقضوا عهده وعقده فبهذا الشرط رضي الله عنهم، فقد قدموا آية الشرط على بيعة الرضوان، وإنما نزلت أولاً بيعة الرضوان ثم آية الشرط عليهم فيها[9].

ولأن يتبين المراد من المبايعة المذكورة في آيتنا يناسب جداً أن نذكر الصحيحة المروية في تفسير القمي رحمه الله فيها:

قال: حدثني أبي عن ابن عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم أن الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في النوم أن يدخل المسجد الحرام ويطوف ويحلق مع المحلقين، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج، فخرجوا، فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن وساق رسول الله صلى الله عليه وآله ستاً وستين بدنة وأشعرها عند إحرامه وأحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرات مجللات[10].

فلما بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يعارضه على الجبال، فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم فإنهم لا يقطعون صلاتهم، ولكن تجيء لهم الآن صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم، فنزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بصلاة الخوف بقوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ﴾ الآية، وهذه الآية في سورة النساء وقد مضى ذكر خبر صلاة الخوف فيها... .

فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله صلى الله عليه وآله الحديبية وكان على طرف الحرم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستنفر بالأعراب في طريقه معه فلم يتبعه أحد ويقولون: أيطمع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم، أنه لا يرجع محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه إلى المدينة أبداً، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله الحديبية خرجت قريش يحلفون باللات والعزى لا يدعون محمداً صلى الله عليه وآله يدخل مكة وفيهم عين تطرف، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أني لم آت لحرب وإنما جئت لأقضي نسكي وأنحر بدني وأخلي بينكم وبين لحماتها.

فبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلاً لبيباً وهو الذي أنزل الله فيه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله عظّم ذلك وقال: يا محمد تركت قومك وقد ضربوا الأبنية وأخرجوا العود المطافيل[11] يحلفون باللات والعزى لا يدعوك تدخل مكة فإن مكة حرمهم وفيه عين تطرف، أفتريد أن تبيد أهلك وقومك يا محمد؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما جئت لحرب وإنما جئت لأقضي نسكي فأنحر بدني وأخلّي بينكم وبين لحماتها، فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ كما صددت.

فرجع إلى قريش وأخبرهم، فقالت قريش: والله لئن دخل محمد مكة وتسامعت به العرب لنذلنّ ولتجترين علينا العرب.

فبعثوا حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو فلما نظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ويح قريش قد نهكتهم الحرب ألا خلّوا بيني وبين العرب؛ فإن أكُ صادقاً أجرّ الملك إليهم مع النبوة، وإن أكُ كاذباً كفيتهم ذؤبان العرب لا يسألني اليوم امرؤ من قريش خطة ليس لله فيها سخط إلا أجبتهم إليه.

قال: فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا محمد ألا ترجع عنا عامك هذا إلى أن ينظر إلى ماذا يصير أمرك وأمر العرب، فإن العرب قد تسامعت بمسيرك، فإن دخلت بلادنا وحَرَمنا استذلتنا العرب واجترأت علينا ونخلي لك البيت في العام القابل في هذا الشهر ثلاثة أيام حتى تقضي نسكك وتنصرف عنا. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك.

وقالوا له: وتردّ إلينا كل من جاءك من رجالنا ونرد إليك كل من جاءنا من رجالك.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه ولكن على أن المسلمين بمكة لا يؤذون في إظهارهم الإسلام ولا يكرهون ولا يُنكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام، فقبلوا ذلك... .

ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلح... .

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالا: يا محمد قد أجابت قريش إلى ما اشترطت عليهم من إظهار الإسلام وأن لا يُكره أحد على دينه.

فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمكتب[12] ودعا أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: اكتب، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام: (بسم الله الرحمن الرحيم). فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن، اكتب كما كان يكتب آباؤك (باسمك اللهم) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اكتب (باسمك اللهم) فإنه اسم من أسماء الله.

ثم كتب: (هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله والملأ من قريش). فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب: (هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله) أتأنف من نسبك يا محمد؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: امح يا علي واكتب (محمد بن عبد الله). فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أمحو اسمك من النبوة أبداً، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده.

ثم كتب: (هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله والملأ من قريش وسهل بن عمرو، واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكفّ بعض عن بعض وعلى أنه لا إسلال ولا إغلال[13] وأن بيننا وبينهم غيبة مكفوفة وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، وإن من أحب أن يدخل في عهد قريش وعهدها فعل، وأنه من أتى من قريش إلى أصحاب محمد بغير إذن وليّه يرده إليه، وأن من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم يرده إليه، وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يُكره أحد على دينه ولا يؤذي ولا يعيّر، وأن محمداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في العام القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام، ولا يدخل عليها بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القراب).

وكتب علي بن أبي طالب وشهد على الكتاب المهاجرون والأنصار... .

قال: فلما كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن في عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعقده، وقامت بنو بكر فقالت: نحن في عهد قريش وعقدها.

وكتبوا نسختين: نسخة عند رسول الله صلى الله عليه وآله ونسخة عند سهيل بن عمرو.

ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش وأخبراهم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه، انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم... ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وآله نحو المدينة فرجع إلى التنعيم ونزل تحت الشجرة... فنزلت آية الرضوان: نزل: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾[14].

بالتفصيل إلا أنها لم تتعرض لحديث المبايعة مع أنها كانت فيه، لكنها مذكورة في صحيحة أخرى رواها ثقة الإسلام الكافي وفي كلمات المفسرين.

ونحن نذكر ما ورد فيها في صحيحة الكافي أولاً ثم نتبعه ببعض توضيحات أخرى لازمة:

ففيها ـ بعد ذكر أن المشركين أرسلوا أخيراً سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ـ ما نصه:

فقالا: إن قومك يناشدونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم وتقطع أرحامهم وتجرّئ عليهم عدوّهم. قال: فأبى عليهما رسول الله إلا أن يدخلها.

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله إن عشيرتي قليلة وإني فيهم على ما تعلم، ولكني أدلّك على عثمان بن عفان، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انطلق إلى قومك من المؤمنين، فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة، فلما انطلق عثمان لقي أبان بن سعيد، فـتأخر عن السرح، فحمل عثمان بين يديه، ودخل عثمان فأعلمهم، وكانت المناوشة.

فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس عثمان في عسكر المشركين، وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان... الحديث[15].

فهذان الخطان الأخيران فيهما نحو إشارة إلى أن مبايعته صلى الله عليه وآله كانت لارتباط بأمر تأخير عثمان ولذلك بعد المبايعة ضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان لكنه لا صراحة فيهما لذلك.

وفي مجمع البيان ـ في تفسير سورة الفتح، تحت عنوان قصة فتح الحديبية ـ : قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته وزجرها فلم تنزجر وبركت الناقة

فقال أصحابه: خلأت[16] الناقة، فقال صلى الله عليه وآله: ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل، ودعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه، فقال: يا رسول الله مالي بها حميم وأني أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياها ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان، فقال: صدقت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان، فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته، فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمين أن عثمان قد قُتل: فقال صلى الله عليه وآله: لا نبرح حتى نناجز القوم، دعا الناس إلى البيعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشجرة فاستند إليها وبايع الناس على أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا.

قال عبد الله بن معقل: كنت قائماً على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم وبيدي غصن من الشجرة أذب عنه وهو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت وإنما بايعهم على أن لا يفرّوا[17] .

فظهر مما نقله المجمع أن البيعة كانت لأمر يرتبط بعثمان لبلوغ خبر قتله إليهم، فبايعة المسلمون على أن يحاربوا المشركين ولا يفرّوا، فالبيعة إنما كانت على التهيؤ للحرب والمقاومة قبال المشركين.

فقد تحصّل مما بيّنّاه بطوله: أن هذه البيعة لم تكن مبايعة على ولايته صلى الله عليه وآله لأمرهم وإدارة أمور بلاد الإسلام فإن تصدي هذه الأمور قد مضت عليه سنون وإنما كانت المبايعة على المقاومة وعدم الفرار من حرب المشركين التي لم تقع من رأس لرجوع عثمان سالماً وظهور أنه لم يُقتل بل وقعت بينه وبينهم مصالحة على ترك القتال بينهم عشر سنوات كما مر.

فهذه البيعة ليست بيعة على الولاية لكي يتوهم دلالة الآية على اشتراط فعليّتها بالبيعة أو اشتراط وجوب إطاعة الناس لولي الأمر بالبيعة وإنما هو بيعة مقدّمية لتهيّؤ المسلمين للحرب ولا دلالة فيها على أنه لو لم يبايعهم لما وجب عليهم تبعيته في أمره بالحضور في الحرب وقتال القوم، بل إنما هي أمر مقدمي أقدم هو صلى الله عليه وآله وسلم على أخذها عنهم تهيئة لمقدمتها تهيئة عرفية، وإلا فكما عرفت فمقتضى إطلاق ولايتها وإطلاق أدلة وجوب طاعته أن إطاعته صلى الله عليه وآله واجبة من دون توقف ولا حاجة إلى البيعة.

نعم إن إظهار المسلمين لتهيّؤهم لحرب المشركين اتباعاً لأمره وطلبه وبيعتهم له صلى الله عليه وآله على ذلك إظهار منهم للتهيّؤ لمقام امتثال أمره وبذلك يستحقون ثواب الطاعة والانقياد فكان جديراً بأن يقال فيهم: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾.

وقد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن علياً عليه السلام كتب كتاباً إلى معاوية وذكر فيه: ... وأنا أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الشجرة في قوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾[18].

وفي تفسير البرهان هنا عن محمد بن العباس ـ كما في تأويل الآيات ـ بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: قول الله عز وجل: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ كم كانوا؟ قال: ألفاً ومائتين، قلت: هل كان فيهم علي عليه السلام؟ قال: نعم، عليّ سيّدهم وشريفهم[19].

فهذه الآية المباركة وإن دلت على فضيلة لتلك البيعة إلا أنها ليس فيها ما يخالف القواعد الماضية أصلاً.

الآية الثانية

قوله تعالى في سورة الفتح أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[20].

فالآية المباركة قد عظّمت المبايعة له صلى الله عليه وآله وجعلتها عدلاً لمبايعة الله تعالى، وقد حكمت أيضاً برفعة قدرها بأن يد الله فوق أيديهم ـ على بعض الاحتمالات ـ وحكمت جزماً بأن من نكث ونقض العهد الذي تعهده بالمبايعة فضرر هذا النقض يرجع إلى نفسه، وهو دلالة على أن عهد المبايعة له صلى الله عليه وآله يكون جميع منافعه إلى المؤمنين المبايعين، ولهذه الجهة تكون خسارة نقضه أيضاً عائدة عليهم وحكمت أيضاً بأن ﴿مَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

ففيه دلالة واضحة على أن البيعة مع الرسول ـ بما أنه رسول من الله تعالى ـ بيعة مع الله ومعاهدة له تعالى بما يقع فيه البيعة، ولذلك فالوفاء بهذه البيعة والعهد يوجب نيل أجر عظيم من الله تعالى.

فالآية المباركة قد وردت في تعظيم شأن المبايعة للرسول صلى الله عليه وآله تلك الدرجة الرفيعة، إلا أنها مع ذلك كله فإنما اشتملت تعظيماً لأمر البيعة وإن نكثها يوجب خسراناً على المبايع والوفاء بها يوجب أجراً عظيماً، فمع ذلك كله ليس فيها دلالة على اشتراط فعلية ولاية الرسول الذي هو ولي الأمر بمبايعة المسلمين له ولا على اشتراط وجوب طاعة الناس له صلى الله عليه وآله بهذه البيعة، بل إن أدلة فعلية ولايته كسائر الولاة المعصومين عليهم السلام باقية على مقتضاها من إطلاق الولاية وفعليتها بلا أي شرط، كما أن إطلاق أدلة وجوب الإطاعة لهم أيضاً باقية على ما كانت بلا ورود قيد عليها كما هو واضح.

نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله تعلى: ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ في أن نقض عهد البيعة فيه خسارة ترد على الناكث والناقض، وهو عبارة أخرى عن استلزامه خسراناً عليه الذي في معنى وجوب العمل بها وحرمة نكثها إذا وقعت في محلها، وهو أمر صحيح معقول لا ينافي مقتضى هذين الإطلاقين.

وقد مر كلام عن القمي رحمه الله في تفسيره أن المراد بالمبايعة الواقعة في هذه الآية إنما هي بيعة الرضوان المذكورة في الآية الماضية، وقد صرح بذلك مجمع البيان وهو مذكور في تفسير التبيان[21] أيضاً، وعليه فلا محالة تكون هذه البيعة ـ كما مر ـ بيعة على محاربة المشركين لا بيعة على قبول ولاية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على أخذها منهم إقداماً عقلائياً حتى يطمئن بأن المؤمنين مهيّأون للحرب، وإلا فأصل ولايته عليهم مضى عليها سنون ولا دلالة لهذه البيعة أبداً على اشتراط فعليتها أو اشتراط وجوب الطاعة عنه المؤمنين بهذه البيعة.

وبالجملة: فلا ينبغي الريب في عدم دلالة الآية على خلاف تلك الأدلة.

ثم إنه قد روى في كنز الدقائق عن الصدوق أنه روى في عيون الأخبار بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: (يا أبا الصلت إن الله فضّل نبيه محمداً صلى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته زيارته؛ فقال: ﴿يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾... الحديث[22].

فالرواية كما ترى تدل على ما استظهرناه من الآية الشريفة من أنه تعالى عظم الرسول وجعل مبايعته مبايعة لله تعالى وهو من كمال التعظيم له صلى الله عليه وآله.

وفي تفسير علي بن إبراهيم ـ في أواخر سورة فاطر ـ أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في كتابه الذي كتبه إلى شيعته يذكر فيه عظم خطأ طلحة والزبير في خروج عائشة إلى البصرة: ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله: البغي والنكث والمكر، قال الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم﴾ وقال: ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ وقال: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ وقد بغيا عليَّ ونكثا بيعتي ومكرا بي[23].

وقد نقله في تمام نهج البلاغة في كتابه عليه السلام إلى شيعته، وإنما قال في أول هذه الفقرات: (فأصابوا ثلاثاً بثلاث خصال مرجعها على الناس… إلى آخره)[24].

وقد أخرجه عن تفسير القمي في كنز الدقائق ذيل آيتنا هذه[25].

وهذه العبارات من الكتاب دليل على أن نكث البيعة ونقضها حرام يوجب على الناكث مثل العقاب وأنه المراد من الآية المباركة. وهذا ما ذكرناه من دلالة الآية على وجوب الوفاء بالبيعة إذا وقعت مع من هو أهل لها.

وبعد ذلك كله فهذه الآية الثانية أيضاً لا دلالة فيها على خلاف تلك الأدلة.

الآية الثالثة

قوله تعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[26].

في المجمع ذيل الآية: ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من بيعة الرجال، وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت هذه الآية[27].

فالآية نازلة يوم فتح مكة الذي قد عرفت أنه كان سنة ثمان من الهجرة، ونزولها يوم فتح مكة مذكور في بعض الأخبار المعتبر الآتي أيضاً إن شاء الله تعالى.

ولقد كان فتح مكة بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة آلاف من المسلمين ونحو من أربعمائة فارس إلى مكة وخرج معه جميع المهاجرين والأنصار لم يتخلّف عنه أحد خرج لغزوهم فأدّى إلى تفتحها بلا غزو.

والعلة لخروجه صلى الله عليه وآله لغزوهم مع أنه عقد قرار الصلح في السنة الستّ من الهجرة وكان أول ما عقدوا عليه فيه (وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكفّ بعض عن بعض) وقد عرفت التصريح به في صحيحة ابن سنان ـ ما قد مضى في الصحيحة من أنه (لما كتبوا الكتاب قامت خزاعة فقالت: نحن في عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعقده، وقامت بنو بكر فقالت: نحن في عهد قريش وعقدها) وكون كل منهما في عهد من دخلوا في عهده يقتضي أن لا يحارب كل من المتعاقدين هذه القبيلة التي دخلت في عهد الآخر.

لكنه ـ على ما في مجمع البيان ـ كان بين هاتين القبيلتين شرّ قديم، ثم وقعت بعد عقد هذه المعاهدة بينه صلى الله عليه وآله وبين قريش بينهما منازعة ومقاتلة ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً وكان ممن أعان بني بكر على خزاعة بنفسه عِكرمة ابن أبي جهل القرشي وسهيل بن عمرو الذي كان عقد الصلح بحضوره وإمضائه فركب عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله فوقف عليه وهو في المسجد بين ظهرانيّ القوم وقص عليه الأمر واستنصره ذاكراً له العقد المذكور وأن قريشاً نقضوه وكان ذلك مما هاج فتح مكة.

وقد جاء أبو سفيان بعد ذلك إلى المدينة عن قريش طالباً لتشديد عقد الصلح وتمديد مدته وخطابه الرسول صلى الله عليه وآله بأنكم غدرتم وكلما جهد في أن ينصرف النبي من عزمه على الخروج إلى مكة لم يصل إلى فائدة، فخرج إلى مكة وقبل أن يدخلها جاءه أبو سفيان ورجلان آخران، وأخيراً أسلما ودخل المسلمون مكة ووقع فتحها.

وتفصيل حديث فتح مكة مذكور في مجمع البيان وعنه نقله كنز الدقائق والميزان[28].

وكيف كان فالظاهر من نفس الآية المباركة أن النساء المؤمنات جئن النبي ليبايعنه وأمره الله تعالى ببيعته لهن أي بقبوله وتهيؤه لأن يبايعنه، وتضمّنت الآية المباركة الأمور التي يلتزم هذه النساء المؤمنات المبايعات برعايتها. وبعبارة أخرى أن الآية الشريفة تبيّن حقيقة البيعة وهي أنها التزام السمع والطاعة في أمور، وبيّنت أن هذه الأمور هنا أداء واجبات وترك محرّمات مصرّحة بها في الآية المباركة.

فحاصل مفاد الآية الشريفة: أن النبي صلى الله عليه وآله موظف بقبول مبايعتهن إذا جئن ليبايعنه، وأما أن أخذ البيعة منهن بنفسه واجبة أم لا؟ أو أنه إن لم تؤخذ منهن بيعة فولاية النبي صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين ليست فعلية تامة؟ أو أن وجوب طاعتهن وطاعة سائر المسلمين له صلى الله عليه وآله موقوف على البيعة ومشروط بها فليس في الآية على شيء منها دلالة ولا إشارة؟ وقد عرفت أن مقتضى أدلة ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام وأدلة وجوب طاعتهم فعلية ولايتهم ووجوب طاعتهم على الأمة بلا أي شرط وقيد ولا محالة يجب الأخذ بها كما مر.

وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما فتح الرسول صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فقالت هند: أما الولد فقد ربينا صغاراً وقتلتهم كباراً، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عِكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيّنك فيه؟ قال: لا تلطمنّ خدّاً ولا تخمشن وجهاً ولا تنتفن شعراً ولا تشققن جيباً ولا تسودن ثوباً ولا تدعين بويل، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا، فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة[29].

وقد روى في الكافي خبرين آخرين في بيان أن كيفية مبايعته صلى الله عليه وآله معهن كانت بإدخال أيدين في الماء[30]. وهكذا نقله القمي في تفسيره[31] وصاحب مجمع البيان أيضاً[32] فراجع. وروى في المجمع عن الشعبي أنه كان يبايعهن من وراء الثوب.

والمعتبرة المذكورة وهكذا سائر الروايات لا تدل على أزيد من بيان كيفية مبايعته صلى الله عليه وآله مع النساء من غير دلالة في واحدة منها على اشتراط فعلية الولاية أو وجوب الطاعة للولي بالبيعة له كما لا يخفى.

نعم تضمّنت الآية المباركة وجميع الروايات بيعته صلى الله عليه وآله مع النساء واختصت المعتبرة المذكورة بنقل بيعة الرجال أيضاً له صلى الله عليه وآله قبل النساء وكان هذا مذكوراً في مجمع البيان أيضاً كما مر، ولا ينبغي الريب في أن البيعة ليست أمراً لغواً فلعل فائدتها حصول الاطمئنان التام من تهيّؤ المبايعين للمتابعة لاسيما وأن المبايعين ها هنا كانوا مشركين مصرّين على الإشراك معرضين عن الإسلام فبيعتهم إعلام تبعيّة منهم للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله.

ومما يؤيد الأمر أن ما بايعت عليه النساء مما ذكر في الآية المباركة إنما هي تكاليف إلزامية إلهية وجوباً أو حرمة، فليست البيعة تعهّداً لقبول ولايته صلى الله عليه وآله والعمل بأوامره، والمعروف المذكور فيها لا يراد به ما يأمره به بنفسه بل الظاهر أنه كان شيء مستحسن واجب أو مستحب يطلبه هو صلى الله عليه وآله منهم وإن كان محبوباً إليهاً محضاً.

وبالجملة: فليست الآية لا بنفسها ولا بإعانة الروايات الواردة ذيلها على اشتراط وجوب الإطاعة أو فعلية الولاية بالمبايعة ويكون مفاد أدلة الولاية ووجوب الطاعة باقياً على حالها كما عرفت.

الآية الرابعة

وقد يقال بورود آية رابعة من الكتاب الكريم في أمر البيعة وهي قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[33].

فالآية المباركة كما ترى متضمنة لأن الله اشترى أنفس المؤمنين وأموالهم بثمن الجنة وأكد إيفاءه بهذا الاشتراء بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ﴾ ثم بعد ذلك هنأ المؤمنين بقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ﴾ فإنه الفوز العظيم.

وربما يظهر من بعض الكلمات أنه أريد من المبايعة المذكورة في هذه التهنئة البيعة، قال الراغب في المفردات: وقوله عز وجل: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ﴾ إشارة إلى بيعة الرضوان المذكورة في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ وإلى ما ذكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾... الآية انتهى.

فإن جعله إشارة إلى بيعة الرضوان يناسب إرادة معنى البيعة من المبايعة.

لكنك خبير بعد تعيّن ذلك بل الظاهر أن قوله: (بايعتم به) إشارة إلى المعاملة والبيع والشراء المذكورة في الآية ولذلك جعل الثمن مذكوراً بعده متعلقاً به، وإلا فالمبايعة بمعنى البيعة يكون طرفها من يبايع، والمناسب أن يذكر ما وقعت المبايعة والتعهّد عليه.

وما ذكرناه هو المستفاد من بعض الأخبار، ففي معتبر ميمون عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا أراد القتال دعا بهذه الدعوات: (اللهم... ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة... فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفّى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً...)[34].

فإنه لا ريب في أنه إشارة إلى الآية وقوله: (ثم وفّى... إلى آخره) توضيح لمفاده وأن المبايعة من معنى البيع.

وهذا الذي استظهرناه هو ظاهر كلام سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره في تفسيره الميزان: قال ـ بعد توضيح أن بيان الآية تمثيل لطيف ـ : وهو من لطيف التمثيل ثم يبشّر المؤمنين ببيعهم ذلك ويهنّئهم بالفوز العظيم[35].

فالمتحصل: أن الآيات الواردة في القرآن المجيد في أمر البيعة آيات ثلاثة، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها لا بنفسها ولا بإعانة الروايات الواردة ذيلها على ورود تقييد بالبيعة لا في أدلة ولايتهم عليهم السلام الفعلية ولا في إطلاق أدلة وجوب الطاعة عنهم عليهم السلام.

نعم ربما استُفيد من الآية الثانية نفسها ومن بعض الأخبار الوارد ذيلها أن الوفاء بالبيعة الصحيحة واجب وأن نكثها ونقضها حرام، والحمد لله.

ـــــــــــــــ

[1]ص172 ـ 211. (من الكتاب).

[2]نهج البلاعة: ذيل الخطبة3، تمام نهج البلاغة: الخطبة23 ص309.

[3]الفتح: 18.

[4]مجمع البيان: ج5 ص114 المطبعة الإسلامية.

[5]مجمع البيان: ج5 ص115 و 127 و 555 و 115 المطبعة الإسلامية.

[6]نفس المصدر.

[7]نفس المصدر.

[8]نفس المصدر.

[9]تفسير القمي: ج2 ص315.

[10]وفي صدر الصحيحة المنقولة عن الصادق عليه السلام في الكافي: (لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة الحديبية خرج في ذي القعدة، فلما انتهى إلى المكان الذي أحرم أحرموا ولبسوا السلاح فلما بلغه أن المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليرده قال... الحديث. (الكافي: ج8 ص322 الحديث503)

[11]كذا، والظاهر أن الصحيح (العُوذُ المطافيل) أي الإبل مع أولادها، ويريد هنا النساء والصبيان. رادع لسان العرب: مادة (طفل) و (عوذ).

[12]المكتب: قطعة من الأثاث يجلس عليها للكتابة.

[13]الإسلال: سل السيف، الإغلال: الأسارة.

[14]تفسسير القمي: ج2 ص309 ـ 312، وعنه تفسير البرهان: ج4 ص191 ـ 193 الحديث1، أول تفسير سورة الفتح.

[15]الكافي: ج8 ص322 ـ 327 الحديث503، وعنه تفسير البرهان ج4 ص193 الحديث3.

[16]خلأت: بركت فلم تبرح.

[17]مجمع البيان: ج5 ص116 ـ 117.

[18]تفسير القمي: ج2 ص268، وعنه كنز الدقائق: ج9 ص555، وعنه تفسير البرهان: ج4 ص196 الحديث1.

[19]تفسير البرهان: ج5 ص88 الرقم9906 الطبعة الجديدة.

[20]الفتح: 10.

[21]مجمع البيان: ج5 ص116 ـ 117، التبيان: ج9 ص319.

[22]كنز الدقائق: ج9 ص545، عن العيون: ج1 الباب11 ص93 الحديث3.

[23]تفسير القمي: ج2 ص210.

[24]تمام نهج البلاغة: الكتاب75 ص886 ـ 887.

[25]كنز الدقائق: ج9 ص546.

[26]الممتحنة: 12.

[27]مجمع البيان: ج5 ص275.

[28]مجمع البيان: ج5 ص554 ـ 557، الميزان: ج20 ص533 ـ 538، وروى عنه كنز الدقائق خلاصة عقد المبايعة: ج10 ص386.

[29]الكافي: ج5 ص527 و 526 الحديث5 و 1 و 2.

[30]الكافي: ج5 ص527 و 526 الحديث5 و 1 و 2.

[31]تفسير القمي: ج2 ص364.

[32]مجمع البيان: ج5 ص276.

[33]التوبة: 111.

[34]الكافي: ج5 ص46.

[35]الميزان: ج9 ص419.

الوسوم:

احدث الاخبار

السيد الحوثي: الاستقرار لن يبقى في المنطقة ما دام الاحتلال مستمر في فلسطين

ثروة باقية؛ المقاومة في لبنان من نشوء الحالة الإسلاميّة إلى التأسيس حتى «طوفان الأقصى»

قائد الثورة الإسلامية: الخلاف بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا جوهري، وليس تكتيكيا

التبيين في نهج السيّدة الزهراء عليها السلام*

قيم الحياة الزوجيّة في سيرة أهل البيت عليهم السلام

عمائــــــم سلكت درب الشهادة (1)

الشيخ نعيم قاسم: أمريكا ليست وسيطا نزيها ودعم المقاومة واجب

زوجة القائد"الحاج رمضان" تروي ذكرى من أدب الشهيد قاسم سليماني

العميد نقدي: قدرتنا الصاروخية اليوم أقوى بكثير مما كانت عليه خلال العدوان الصهيوامريكي

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة جاهزة للدفاع ولديها ردع يمنع تحقيق العدو لأهدافه

الاكثر قراءة

أحكام الصوم للسيد القائد الخامنئي

ما أنشده الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في حق الإمام الخامنئي

أربعون حديثاً عن الإمام الكاظم (عليه السلام)

أربعون حديثا عن الإمام الهادي (ع)

مختارات من كلمات الإمام الخامنئي حول عظمة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)

مبادئ الإمام الخميني العرفانية

أربعون حديثاً عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)

ماذا يقول شهداء الدفاع عن العقيلة؟.. الشهيد السيد إبراهيم في وصيته: لقد ذهب زمان ذل الشيعة+ صور

شهيد المحراب (الثالث) آية الله الحاج السيد عبد الحسين دستغيب

تقرير مصور عن شهداء الحجاز الذين استشهدوا في جبهات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية