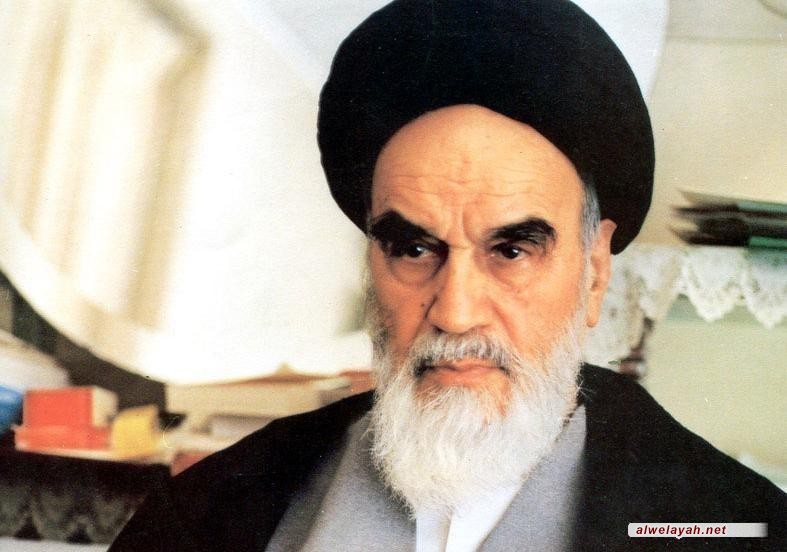

الأربعون حديثاً، "للإمام الخميني" الحَديث التَاسِع: النفاق

التاريخ: 22-04-2020

بالسند المتَّصل إلى ثقة الإِسلام محمّد بن يعقوب الكليني، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ القَلاَنِسي، عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصادق عليه السلام، قالَ: «مَنْ لَقِيَ المُسْلِمِين بِوَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ».

بالسند المتَّصل إلى ثقة الإِسلام محمّد بن يعقوب الكليني، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ القَلاَنِسي، عَنْ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصادق عليه السلام، قالَ: «مَنْ لَقِيَ المُسْلِمِين بِوَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ»[1].

الشرح:

لقاء المسلمين بوجهين هو: أن يبدي المرء ظاهر حاله وصورته الخارجية لهم على خلاف ما تكون في باطنه وسريرته. كأن يبدي أنه من أهل المودة والمحبة لهم، وأنه مخلص حميم، بينما يكون في الباطن على خلاف ذلك فيعامل بالصدق والمحبة في حضورهم، ولا يكون كذلك لدى غيابهم.

أما ذو اللسانين فهو أن يثني على كل من يلقاه منهم ويمتدحه ويتملق له ويظهر المحبة له، ولكنه في غيابه يعمد إلى تكذيبه وإلى استغابته. فبناء على هذا التفسير، تكون الحالة الأولى هي: «النفاق العملي» والحالة الثانية هي: «النفاق القولي». ولعل الحديث الشريف يشير إلى صفة النفاق القبيحة. وباعتبار أن هاتين الحالتين هي من أظهر صفات المنافقين وألصقها بهم، اقتصر الحديث الشريف على ذكرها خاصّة.

والنفاق من الرذائل النفسانية والملكات الخبيثة التي تنجم عنها آثار كثيرة منها هذين الأثرين المذكورين. وللنفاق درجات ومراتب. وسوف نحاول. إن شاء الله، أن نذكر تلك الدرجات والمراتب ومفاسدها ومعالجتها بقدر الإِمكان، خلال بضعة فصول.

فصل: في بيان مراتب النفاق

اعلم أن للنفاق، مثل سائر الأوصاف والملكات الخبيثة أو الشريفة، درجات

ومراتب من حيث القوة والضعف. وإن كل رذيلة لم يتصدَّ لها المرء بالعلاج الناجع، بل خضع لها وتبعها، مالت إلى الاشتداد، وإن درجات اشتداد الرذائل، مثل درجات اشتداد الفضائل، غير متناهية ولا تقف عند حدّ.

فالمرء إذا ترك النفس الأمّارة على حاله، فبسبب ميلها الذاتي وعدم ارتياحها ومساعدة الشيطان لها والوسواس الخنّاس اندفعت لأجل كل ذلك نحو الفساد. فيتفاقم حالها، وتزداد قو ة وشدة يوماً بعد يوم، حتى يصل الأمر بتلك الرذيلة التي تابعها أن تتخذ الصورة الجوهرية للنفس وفصلها الأخير، وتصبح مملكة الإِنسان، ظاهرها وباطنها تحت سيطرة تلك الرذيلة. فإذا كانت رذيلة شيطانية، كالنفاق والاتصاف بذي الوجهين، مما هو من صفات ذلك الشيطان الملعون ـ كما جاء في القرآن الكريم: (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنْ النَّاصِحِينَ)[2]، بينما كان الأمر خلاف ذلك ـ استسلمت مملكة الإِنسان للشيطان، وأصبحت الصورة الأخيرة للنفس وباطنها وذاتها وجوهرها، صورة للشيطان، وقد تصبح صورته الظاهرة في الدنيا أيضاً كصورة الشيطان، وإن كانت ملامحه هنا بشرية.

فإذا لم يقف الإِنسان بوجه هذه الصفة ولم يردعها، وترك نفسه وشأنها، فلن يمضي وقت طويل حتى يفلت الزمام منه، ويصبح كلّ همّه واهتمامه منصباً على تلك الرذيلة، حتى أنه لا يلتقي شخصاً إلاّ وعامله معاملة ذي الوجهين وذي ا للسانين، ولا يعاشر أحداً إلاّ وخالطت معاشرته تلك الصفة من التلوّن والنفاق، دون أن يخطر له شيء سوى منافعه الخاصة وأنانيته وعبادته لذاته، واضعاً تحت قدميه الصداقة والحميّة والهمة والرجولة. ومت سماً في كل حركاته وسكناته بالتلون، ولا يمتنع عن أي فساد وقبح ووقاحة. إن شخصاً هذا شأنه يكون بعيداً عن البشرية والإِنسانية، ومحشوراً مع الشياطين.

كل هذا الذي استعرضناه يمثل القوة والضعف في جوهر النفاق نفسه، ولكنه يختلف باختلاف متعلقة. فقد يكون النفاق في دين الله وقد يكون في السجايا الحسنة والفضائل الأخلاقية، وقد يكون في الأعمال الصالحة والمناسك الإِلهية، وقد يكون في الأمور العادية والمتعارف عليها. وهكذا قد ينافق المرء مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، أو مع أئمة الهدى عليهم السلام، أو مع الأولياء والعلماء والمؤمنين، وقد يتسع النفاق فيكون مع المسلمين وسائر خلق الله من الملل الأخرى.

بديهي أن تكون هناك اختلافات في مدى قبح هذه الحالات التي عدّدناها ووقاحتها، على الرغم من أنها جميعاً تشترك من حيث الأصل في الخبث والقبح، لأنها فروع وأغصان لشجرة خبيثة واحدة.

فصل: النفاق مصدر كثير من المفاسد

إن النفاق والاتصاف بذي الوجهين ـ وإن كانا في أنفسهما من الصفات القبيحة التي لا يتصف بها الإنسان الشريف، ويُعتبر المتصف بها خارجاً عن المجتمع الإِنساني، بل لا يكون شبيهاً بأي حيوان ويبعثان على الفضيحة والذل في هذه الدنيا أمام الأصحاب والأقران، كما أنهما يوجبان الذل والعذاب الأليم في الآخرة فقد جاء وصفه في الحديث الشريف وصف المنافق بأن صورته في ذلك العالم «أَنَّهُ يَحْشَرُ بِلِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ» ويسببان طأطأة الرأس والفضيحة أمام خلق الله وفي حضرة الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين. كما يتضح من هذا الحديث شدة عذاب المنافق وذي الوجهين، لأنه إذا أصبح جوهر الجسم جوهر النار، كان الإحساس أقوى والألم أشدّ ـ أعوذ بالله من شدته ـ.

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ ذُو الوَجْهَيْنِ دَالِعاً لِسَانَهُ فِي قَفَاهُ وَآخَرُ مِنْ قُدّامِهِ يَلْتَهِبَانِ نَاراً حَتَّى يَلْهَبَا جَسَدَهُ. ثُمَّ يُقَالُ هذَا الذَّي كَانَ فِي الدُّنْيَا ذَا وَجْهَيْنِ وَلِسَانَيْنِ يُعْرَفُ بِذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ[3]. وَيَكُونُ مَشْمُولاً بِالآيَةِ الشرِيفَة:

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [4].

إن النفاق وذا الوجهين مضافاً إلى ما تقدم يكونان مصدر كثير من المفاسد والمهالك التي يمكن لأية واحدة منها أن تحكم بالفناء على دنيا الإِنسان وآخرته، مثل «الفتنة» التي ينص القرآن الكريم على إنها «أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ» [5]. ومثل «النميمة» التي يقول عنها الإِمام الباقر عليه السلام:

«مُحَرَّمةٌ الجَنَّةُ عَلَى القَتَاتِين المَشّائِين بالنَّمِيمَةِ»[6].

ومثل «الغيبة» التي قال عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا»[7]. ومثل إيذاء المؤمن وسبه وكشف الستر عنه وإفشاء سره، وغيرها مما يعد كل واحد منها سبباً مستقلاً لهلاك الإِنسان.

واعلم أنه تندرج في النفاق وذي الوجهين جملة أمور هي: الغمز واللمز والكنايات التي يطلقها البعض على البعض الآخر، على الرغم من إظهار المحبة والصداقة الحميمة. فعلى الإِنسان أن يكون على حذر شديد، وأن يراقب سلوكه وأعماله. فإن مكائد النفس والأساليب الشيطانية الماكرة خفية جداً، قلّ من استطاع الإِفلات منها. فقد يصبح الإِنسان بإشارة من إشاراته التي تصدر في غير محلها، أو بغمز وتعريض يصدر منه في غير موضعه، من ذوي الوجهين، وقد يكون الإِنسان مُبْتَلى بهذه الرذيلة حتى نهاية عمره، بينما هو يتصور نفسه سليمة وطاهرة. إذاً، على الإِنسان أن يكون كمثل الطبيب العطوف الحاذق، والممرض الشفيق المطلع على حالات النفس، يراقب أعماله وتطوراته دائماً ولا يغفل عن ذلك أبداً، وأن يعلم أنه ما من مرض أخفى، وفي الوقت نفسه أفتك، من الأمراض القلبية، وأنه ما من ممرض يكون أشفق وأعطف على الإِنسان، من نفسه.

فصل: في معالجة النفاق

اعلم أن لعلاج هذه الخطيئة الكبيرة طريقان:

أحدهما: هو التفكير في المفاسد التي تنتج عنها. ذلك أن الإِنسان في هذه الدنيا إذا عُرف بهذه الصفة بين الناس سقط من أنظارهم، وافتضح بين الخاصة والعامة، وفقد كرامته بين أصحابه، فيطردونه من مجالسهم، ويتخلف عن محافل أنسهم، ويقتصر عن اكتساب الكمالات وبلوغ المقاصد. فعلى الإِنسان ذي الشرف والضمير أن يطهّر نفسه من هذا العار الملطخ للشرف، لكيلا يبتلى بأمثال هذه الحالات من الذل والضعة. كذلك الأمر في عالم الآخرة، عالم كشف الأسرار. إذ كل ما هو مستور قي هذه الدنيا عن أنظار الناس لا يمكن ستره في عالم الآخرة. فهناك يحشر وهو مشوّه الخلقة بلسانين من نار، ويعذب من المنافقين والشياطين.

إذاً، فالإِنسان العاقل إذا ما رأى هذه المفاسد، ولم يجد لذلك الخلق نتيجة غير القبح والرذيلة، وجب عليه أن يتجنب الاتصاف بهذه الصفة والسلوك للمعالجة وهو:

الطريق الآخر: وهو الأسلوب العملي لعلاج النفس وهو أن يراقب الإِنسان حركاته وسكناته بكل دقة وتمحيص لفترة من الوقت، وأن يعمد إلى العمل بما يخالف رغبات النفس وتمنياتها، وأن يجاهد في جعل أعماله وأقواله في الظاهر والباطن واحدة وأن يبتعد عن التظاهر والتدليس في حياته العملية، وأن يطلب من الله تعالى، خلال ذلك، التوفيق والنجاح في التغلب على النفس الأمارة وأهوائها، ويعينه في محا ولاته العلاجية. إذ أن فضل الله تعالى على الناس ورحمته بهم لا نهاية لها. وهو يشمل بعونه كل من خطا نحو إصلاح نفسه، ويمدّ يد الرحمة لانتشاله. فإذا ثابر على ذلك بعض الوقت، كان له أن يرجو لنفسه الصفاء والانعتاق من النفاق ذي الوجهينية، وأن يصل إلى حيث يتطهّر قلبه من هذه الرذيلة ليصبح موضع ألطاف الله ورحمة ولي نعمته الحقيقي. وذلك لأن التجربة والبراهين تدل على أنه ما دامت النفس في هذه الدنيا، كانت منفعلة بما يصدر عنها من أفعال وأقوال، الصالحة منها والطالحة، ويكون لكل ذلك أثر فيها. فإذا كان العمل صالحا، كن أثره نورانياً كمالياً، وإذا كان خلاف ذلك، كان أثره مظلماً انتقاصياً، حتى يصبح القلب كله نيّراً أو مظلماً، منخرطاً في سلك السعداء أو الأشقياء. إذاً، فما دمنا في دار العمل وفي هذه المزرعة، فإننا نستطيع بإرادتنا أن ندفع بقلوبنا إما إلى السعا ة وإما إلى الشقاء، لأن المرء رهين بعمله وفعله: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه﴾ [8].

فصل: في بيان بعض أقسام النفاق

اعلم أيها العزيز أن من مراتب النفاق وذي اللسانين والوجهين، النفاق مع الله تعالى والتوجه إلى مالك الملوك ووليّ النِعم بوجهين، حيث نكون المبتلين به في هذا العالمُ ونحن غافلون عنه. لأن أستار الجهل الكثيفة وحجب الأنانية المظلمة وحب الدنيا وحب الذات مسدولة عليه ومختفية عنّا ومن الصعب جداً أن ننتبه له قبل انكشاف السر ائر، ورفع الحجب، والظعن عن دنيا الطبيعة، وشدّ الرحال عن دار الغرور ودار الجهل والغفلة.

إننا الآن غارقون في نوم الغفلة، محكومون لسكر الطبيعة، والميول والرغبات التي تزيّن لنا كل قبائح الأخلاق وفساد الأعمال، وإذا ما استيقظنا وصحونا من هذه السكرة العميقة يكون قد فات الأوان. إذ نجد أنفسنا قد صرنا في زمرة المنافقين وذي الوجهين واللسانين وحُشرنا بلسانين من نار، أو بوجهين مشوّهين بشعين! وعندئذٍ لن تنفعنا نداءاتنا ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾[9]. إننا نجاب بـ «كلاّ». إن صفة التلون هذه تكون بحيث أننا ـ أنا وأنت ـ نقضي كل عمرنا ونحن نظهر التمسك بكلمة التوحيد، وندعي الإِسلام والإِيمان، بل المحبة والمحبوبية، وغير ذلك من الادعاءات على قدر ما نشتهي ونحب. فإذا كنّا من عامة الناس وعوامهم ادّعينا الإِسلام والإِيمان والزهد والخلوص. وإِذا كنا من أهل العلم والفقه، ادّعينا كمال الإِخلاص والولاية وخلافة الرسول، متشبثين بما نقل عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «اللهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي»[10]، وبقول الإِمام صاحب الزمان روحي له الفداء: «إنّهم حجّتي»[11]. وغير ذلك من الأقوال المنقولة عن أئمة الهدى سلام الله عليهم في شأن العلماء والفقهاء.

وإذا كنّا من أهل العلوم العقلية، ادعينا الإِيمان الحقيقي المبرهن، وزعمنا أننا نملك علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، معتقدين أن سائر خلق الله ناقصو علم وإيمان، ونستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة بحقنا.

وإذا كنا من أهل العرفان والتصوف، ادعينا المعارف الإلهية والانجذاب الروحي والفناء في الله، والبقاء بالله، وولاية الأمر، وما إلى ذلك من الأقوال مما يخطر بالبال من الألفاظ الجذابة.

وهكذا فإنّ كل طائفة منا تدعي بلسانها وظاهر حالها أن لها مرتبتها وإظهار حقيقة من الحقائق الشائعة. فإذا كان هذا الظاهر مطابقاً للباطن، واتفق العلن مع السرِّ، وكان صادقاً مصدقاً، فهنيئاً لأرباب النعيم نعيمهم. أما إذا كان، مثل كاتب هذه السطور، الأسود الوجه، القبيح، المشوه الخلقة، فليعلم أنه من المنافقين وذوي الوجهين واللسانين، وعليه أن يبادر إلى علاج نفسه، وأن يغتنم الفرصة قبل فواتها للخروج من التعاسة والذل والظلام.

أيها العزيز المدعي للإسلام: قد ورد في «الكافي» حديث شريف عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ»[12] فلماذا نقوم أنا وأنت وعلى قدر ما نستطيع ونتمكن، على إيصال الأذى إلى من هم أقل منّا ولا نمتنع عن ظلمهم والإِجحاف بحقهم؟ وإذا لم تصل أيدينا إليهم فلن نتوقف عن تجريحهم بحدّ اللسان في حضورهم، أو حتى في غيابهم، فنعمد إلى هتك أسرارهم، والكشف عن مكنوناتهم، واغتيابهم، وإلصاق التهم بهم.

إذاً فادعاؤنا نحن الذين لا يسلم المسلمون من أيدينا وألسنتنا، للإِسلام مخالف للحقيقة، وباطننا يخالف ظاهرنا، وأننا من زمرة المنافقين ومن ذوي الوجهين.

يا من تدّعي الإِيمان وخضوع القلب في حضرة الله ذي الجلال، إذا كنت تؤمن بكلمة التوحيد، ولا يعبد قلبك غير الواحد، ولا يطلب غيره، ولا ترى الألوهية تستحق إِلاّ لذاته المقدسة، وإذا كان ظاهرك وباطنك يتفقان فيما تدّعي، فلماذا نجدك وقد خضع قلبك لأهل الدنيا كل هذا الخضوع؟ لماذا تعبدهم؟ أليس ذلك لأنك ترى لهم تأثيراً في هذا العالم، وترى أنّ إرادتهم هي النافذة، وترى أنّ المال والقوة هما الطاقة المؤثرة والفاعلة؟ وأ ن ما لا تراه فاعلاً في هذا العالم هو إرادة الحق تعالى، فتخضع لجميع الأسباب الظاهرية، وتغفل عن المؤثر الحقيقي وعن مسبب جميع الأسباب، ومع كل ذلك تدّعي الإِيمان بكلمة التوحيد. إذاً، فأنت أيضاً خارج عن زمرة المؤمنين، وداخل في زمرة المنافقين ومحشور مع أصحاب اللسانين.

وأنت يا من تدّعي الزهد والإِخلاص، إذا كنت مخلصاً حقاً، وأنك لأجل الله ولأجل دار كرامته تزهد عن مشتهيات الدنيا، فما الذي يحملك على أن تفرح بمدح الناس لك والثناء عليك بقولهم أنك من أهل الصلاح والسداد؟ فيملأ السرور قلبك، ولماذا لا تبخل بشيء في سبيل مجالسة أهل الدنيا وفي سبيل زخارفها، وتفرّ من الفقراء والمساكين؟

فاعلم أن زهدك وإخلاصك ليسا حقيقيين، بل أن زهدك في الدنيا هو من أجل الدنيا، وأن قلبك ليس خالصاً لوجه الله، وأنك كاذب في دعواك، وأنك من المتلوّنين المنافقين.

وأنت يا من تدّعي الولاية من جانب ولي الله، والخلافة من جانب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فإن كان واقعك مطابقاً للحديث المروي في كتاب «الاحتجاج» : «صَائِنَاً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَواهُ، مُطِيعاً لأَمْرِ مَوْلاه» [13]. وإذا كنت ورقة على غصن الولاية والرسالة، ولا تميل إلى الدنيا، ولا تحب التقرب إلى السلاطين والأشراف، ولا تنفر من مجالسة الفقراء، فإن اسمك يطابق مسماه، وأنك من الحجج الإِلهية بين الناس، وإلاّ فإنك من علماء السوء، وفي زمرة المنافقين، وحالك أسوأ من الطوائف التي ذكرناها، وعملك أقبح، ويومك أشد سواداً، لأن الحجة على العلماء أتم.

وأنت يا من تدّعي امتلاك الحكمة الإِلهية، والعلم بحقائق المبدأ والمعاد، إذا كنتَ عالماً بالحقائق في الأسباب والمسببات، وإذا كنت حقاً عالماً بالصور البرزخية وأحوال الجنة والنار، فلا بُدّ أن لا يقر لك قرار، وعليك أن تصرف كل وقتك في إعمار عالم البقاء، وأن تهرب من هذه الدنيا ومغرياتها، فأنت عالم بما هنالك من مصائب وظلام وعذاب لا يطاق. إذاً، لماذا لا تتقدم ولو خطوة واحدة خارج حجب الكلمات والألفاظ والمفاهيم، ولم تؤثر في قلبك البراهين الفلسفية قدر جناح ذبابة؟ إذاً، أنت خارج عن زمرة المؤمنين والحكماء، ومحشور في زمرة المنافقين، وويل للذي يقضي عمره وسعيه في علوم ما وراء الطبيعة، دون أن يسمح له انتشاؤه بخمر الطبيعة ولو بدخول حقيقة واحدة إلى قلبه.

وأنت يا من تدعي المعرفة والانجذاب والسلوك والمحبة والفناء، إذا كنت حقاً من أهل الله ومن أصحاب القلوب، ومن ذوي السابقة الحسنة، فهنيئاً لك. ولكن كل هذه الشطحات وهذا التلون وتلك الادعاءات اللامسؤولة التي تكشف عن حب الذات ووسوسة الشيطان، تتعارض مع المحبة والانجذاب «إنَّ أَوْلِيَائِي تَحْتَ قِبَابِي لاَ يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي»[14]. فأنت إذا كنت من أولياء الله المنجذبين إليه ومحبيه، فإن الله يعلم بذلك، فلا تظهر للناس مدى مقامك ومنزلتك بهذه الصورة، ولا تسعَ لتلفت قلوب عباد الله الضعيفة من وجهة خالقها إلى وجهة المخلوق ولا تغتصب بيت الله. وأعلم أن عباد الله أعزاء وقلوبهم ثمينة ويجب إن تشتغل في محبة الله، فلا تتلاعب إلى هذا الحد ببيت الله ولا تتعرض لحرماته «فَإنَّ لِلْبَيْتِ رَبّاً» فإذا لم تكن صادقاً في دعاواك، فأنت في زمرة أهل النفاق ومن ذوي الوجهين.

لنكتف بهذا القدر هنا، إذ ليس الإسهاب في هذا الموضوع مما يجدر بي وأنا ذو الوجه المظلم!.

يا أيتها النفس اللئيمة التي تتظاهرين بالتفكير للخروج من الأيام المظلمة والنجاة من هذه التعاسة. إذا كنت صادقة، وقلبك يواكب لسانك، وسرّك يطابق علنك، فلماذا أنتِ غافلة إلى هذا الحد؟ ولماذا يسيطر عليكِ القلب المظلم والشهوات النفسانية وتتغلب عليكِ، دون أن تفكري في رحلة الموت المليئة بالمخاطر؟

لقد تصرّم عمرك دون أن تبتعد عن أهوائك ورغباتك. لقد أمضيت عمراً منغمساً في الشهوة والغفلة والشقاء وسيحلّ الأجل قريباً، وأنت ما زلت تمارس أعمالك وأخلاقك القبيحة. فأنت نفسك واعظ وغير متعظ، ومن زمرة المنافقين وذوي الوجهين. ولئن بقيت على هذا الحال فستحشر بوجهين ولسانين من نار...

اللهم أيقضنا من هذه الرقدة المديدة، وصَحِّنا من السُكْر والغفلة! وأنر قلوبنا بنور الإِيمان! وأرحم حالنا! إننا لسنا من رجال هذا الميدان. فمُدَّ إلينا يدك وأعنّا على النجاة من مخالب الشيطان وأهواء النفس، بحق أوليائك محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

ـــــــــــــــــ

[1] أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر باب ذي اللسانين، ح 1.

[2] سورة الأعراف آية: 21.

[3] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص316 " عقاب من كان ذا وجهين ولسانين ".

[4] الرعد: 25.

[5] البقرة: 191.

[6] أصول الكافي، ج2 ص369 " كتاب الإيمان والكفر، باب النميمة " الحديث 2.

[7] يا أبا ذر، إياك والغيبة فأن الغيبة أشد من الزنا، قلت يا رسول الله ولم ذاك بأبي وأنت وأمي؟ قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. بحار الأنوار، ج74 ص89 " كتاب الروضة، باب مواعظ النبي (ص) ".

[8] سورة الزلزلة، آية 7 ـ 8.

[9] سورة المؤمنون، آية: 99.

[10] وسائل الشيعة، المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي ص 100 ـ 101.

[11] وسائل الشيعة، المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي ص 100 ـ 101.

[12] أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤمن وعلاماته ح 12.

[13] الاحتجاج، المجلد الثاني، احتجاجات الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص 458.

[14] إحياء العلوم، المجلد الرابع، ص 256.

احدث الاخبار

السيد حسن الخميني: الثورة الإسلامية كان لها بطل واحد، وهو "الشعب"

الجيش الإيراني يحذر.. قواعد أمريكا في مرمى نيراننا

شباب العراق: إمامنا وقائدنا اليوم هو آية الله الإمام السيد علي الخامنئي

العميد وحيدي: تصريحات المسؤولين الأمريكيين لا تُخيفنا

الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته

مقر خاتم الأنبياء: أي تهديد للأمن القومي سيواجه بقرار فوري وحازم

الشيخ نعيم قاسم: قيام الجمهورية الإسلامية هي أكبر ضربة وُجهت إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل"

هيئة الأركان الإيرانية تتوعد برد صارم على اي اعتداء

المبعث حيّ... ونحن مخاطَبون

قائد الثورة الإسلامية يعزي آية الله السيستاني بوفاة شقيقه

الاكثر قراءة

أربعون حديثاً عن الإمام الكاظم (عليه السلام)

أحكام الصوم للسيد القائد الخامنئي

ما أنشده الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في حق الإمام الخامنئي

أربعون حديثا عن الإمام الهادي (ع)

مختارات من كلمات الإمام الخامنئي حول عظمة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)

مبادئ الإمام الخميني العرفانية

أربعون حديثاً عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)

شهيد المحراب (الثالث) آية الله الحاج السيد عبد الحسين دستغيب

ماذا يقول شهداء الدفاع عن العقيلة؟.. الشهيد السيد إبراهيم في وصيته: لقد ذهب زمان ذل الشيعة+ صور

تقرير مصور عن شهداء الحجاز الذين استشهدوا في جبهات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية